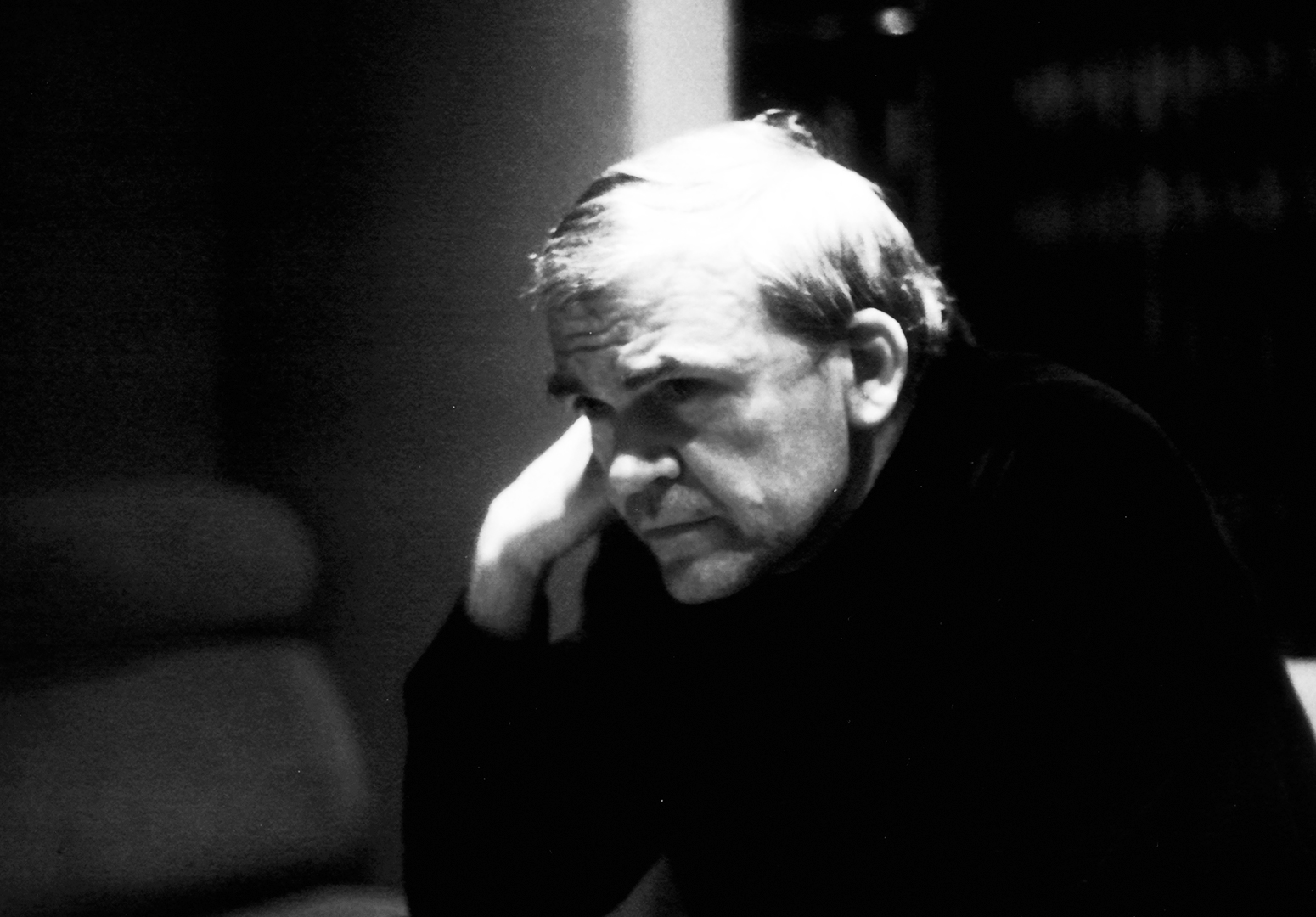

On a connu des étés plus joyeux. Depuis le 11 juillet dernier, la vie de Milan Kundera est ailleurs. L’immense écrivain, auteur majeur du XXe siècle, s’est en effet éteint, à l’âge de 94 ans, à Paris. Ville où il habitait depuis plus de quarante ans, après avoir fui sa Tchécoslovaquie natale, alors sous le joug communiste. Se revendiquant héritier du patrimoine littéraire européen, Kundera nous lègue une œuvre riche autant que singulière : écrite d’abord en tchèque, puis en français. À travers laquelle il réinvente le roman, en tant que création artistique à part entière.

Ennemi de l’idéologie, que l’auteur combat par l’ironie, le roman kundérien s’attache à l’individu. Il s’agit ici de regarder le réel tel qu’il est. Sans céder au désespoir, malgré l’absurdité. Avec profondeur et légèreté. À l’image de la vie, ce roman s’avère ambigu, paradoxal et incertain. Il n’apporte pas de réponses mais précise, affine et aiguise les questions. À l’image du monde, il est complexe. Tout en demeurant accessible et ludique. Par le jeu, l’écrivain redessine les frontières séparant la fiction de la réalité.

À rebours des névroses contemporaines, le roman kundérien est durable. En quête d’authenticité, il s’inscrit dans le temps de la mémoire. Parce qu’elle est majeure, l’œuvre de Milan Kundera se révèle intemporelle.

Le Roman de plusieurs vies

Au commencement était la plaisanterie. Kundera naît en 1929, à Brno (Tchécoslovaquie). Pas n’importe quel jour : le 1er avril. Une éclosion en forme de clin d’œil. Durant son adolescence, il rejoint la capitale, Prague, où il étudie la littérature et l’esthétique à l’université Charles. Il intègre ensuite l’Académie du cinéma (FAMU), où il enseigne l’art du scénario. En 1948, le KSČ (Parti communiste tchécoslovaque) arrive au pouvoir. Kundera n’a alors que 19 ans. Jeune et enthousiaste, il adhère sans réserve au parti. Croyant au monde nouveau que promet la révolution. En 1950, un écart de conduite provoque son exclusion du KSČ, qu’il réintègre peu de temps après. En parallèle de ses activités, il se consacre, des années durant, à l’écriture de poèmes lyriques. Des œuvres de propagande, dont il tire un succès notable, et une reconnaissance officielle.

À la fin des années 60, un vent de liberté souffle sur la Tchécoslovaquie. Les acteurs culturels manifestent le désir de s’affranchir du carcan idéologique soviétique. Kundera devient un des chefs de file du Printemps de Prague. Un intellectuel dissident parmi les plus influents. Il s’ouvre alors à d’autres genres littéraires : théâtre, essai et surtout : roman. En 1967, il publie La Plaisanterie, où il évoque sa mise à l’écart du parti quelques années auparavant. Une mise à l’index consécutive à une simple facétie. Deux ans après sort La Vie est ailleurs, un ouvrage à travers lequel il se moque de lui-même. Portant un regard cruel, mais lucide, sur sa carrière de poète lyrique. Empreinte d’aveuglement, d’illusions et de narcissisme. En 1970 paraît Risibles amours. Un recueil de nouvelles comme autant de portraits de la nature humaine, dans sa double dimension : ridicule tout autant que tragique.

En août 1968, les chars soviétiques envahissent la capitale tchèque. Sonnant la fin de la révolte populaire. À nouveau, Kundera est chassé du KSČ. Cette fois, définitivement. Il perd son emploi d’enseignant. Ses livres sont bientôt interdits. La Tchécoslovaquie sombre tout entière dans l’hiver du totalitarisme. Devenu un étranger dans son propre pays, l’écrivain se résout à l’exil. En 1975, il obtient l’autorisation d’aller en France. Où il devient professeur de littérature comparée à l’université Rennes-II. Il y reste quatre ans, puis déménage à Paris. Théâtre elle-même d’un printemps contestataire, une décennie auparavant, en Mai 68. En 1979 paraît Le Livre du rire et de l’oubli. Alors qu’il noircit des feuilles, Kundera perd ses papiers : il est déchu de sa nationalité tchécoslovaque. Temporairement apatride, il obtient celle française en 1981.

1984 s’avère une date charnière dans la vie du romancier. Paradoxale, à l’image de ses livres : elle constitue à la fois un sommet et une éclipse. Cette année-là est publié, chez Gallimard, son plus grand succès littéraire : L’Insoutenable légèreté de l’être. Dans lequel l’écrivain évoque, pour la dernière fois, la Tchécoslovaquie. En parallèle, sa mère meurt : avec elle, le dernier lien avec son pays natal disparaît. Le triomphe du roman est planétaire. Au sommet de sa gloire, Kundera annonce pourtant qu’il se retire de la vie publique. Il quitte définitivement l’espace médiatique. En accord avec ses convictions. À ses yeux, seule importe l’œuvre, dans laquelle toute l’existence de l’artiste se concentre.

Fait rarissime pour un écrivain, et à l’instar de Cioran (du roumain au français), Kundera change de langue. En 1995 est publié La Lenteur, son premier roman écrit en français. La langue a changé ; le style kundérien, limpide et acéré, demeure. Il y fustige les travers d’une modernité occidentale à laquelle, désormais, il appartient. Coutumier de l’exceptionnel, il entre à la Pléiade de son vivant, en 2011. Trois ans plus tard, il publie son ultime livre : La Fête de l’insignifiance. En 2019, sa nationalité tchèque lui est restituée. Il s’éteint le 11 juillet 2023 à Paris.

Le Roman du patrimoine européen

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a l’aspiration à faire du passé table rase. Les atrocités liées au conflit ont laissé des traces. À l’est, l’idéologie communiste prône la révolution et l’avènement d’un homme nouveau. La mise à l’écart de tout héritage culturel national. Seule compte alors la propagande visant à l’édification du parti. Dans laquelle est exaltée la figure du héros.

La même volonté se retrouve en Europe occidentale. Celle de se défaire des chaînes ancestrales. Tourner la page de l’ancien monde. L’heure est au structuralisme et à la déconstruction de l’art. Ainsi apparaissent la Nouvelle Vague cinématographique et le théâtre de l’absurde. En littérature, le Nouveau Roman voit le jour dans les années 50. Devenant le courant littéraire prépondérant, en France, au cours des années 60. Sous l’impulsion notamment d’Alain Robbe-Grillet, auteur de Pour un Nouveau Roman en 1963. À cette époque, le roman traditionnel est ringardisé. Laissé pour mort. À l’opposé de la vision communiste, le Nouveau Roman rejette frontalement la figure du héros. Assimilée à une menace, car responsable des récents conflits planétaires. Il s’agit en outre de bannir toute intrigue, tout personnage clairement défini, toute étude psychologique, tout narrateur omniscient. Pour mieux coller au non-sens et à l’incertitude du monde.

Kundera, lui, va à l’encontre du mouvement dominant alors l’univers littéraire. Se plaçant en rupture de la rupture. Il réhabilite la structure classique du roman. Dans laquelle on trouve un début et une fin. Des personnages précisément dépeints. Dont le caractère est analysé et se dévoile au fil du récit et des interactions. Non pas révolutionnaire : c’est résolument que l’écrivain tchèque se revendique, au contraire, héritier. De Cervantes en particulier. L’Espagnol a écrit le premier roman moderne, en 1605 : L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Kundera le considère comme un maître, un modèle, une source d’inspiration. Tout comme l’est Franz Kafka, auteur pragois – et ponctuellement cafardeux – de La Métamorphose. Le roman kundérien s’avère intrinsèquement lié à l’héritage culturel européen. À la préservation du patrimoine littéraire. Ici, le passé est synonyme de richesse. La mémoire se lie à la fécondité. Il s’agit de puiser dans l’encre de ses racines pour mieux écrire l’avenir.

Le Roman ouvert à l’art

Par-delà l’académisme et l’avant-gardisme, le roman kundérien se révèle un lieu d’invention formelle. Un territoire dédié à l’expérimentation. Qui ouvre de nouvelles perspectives. S’il se nourrit du passé, Kundera compose une œuvre radicalement novatrice. Parce qu’authentiquement singulière. À ses yeux, le roman n’est pas un genre littéraire parmi d’autres : mais une œuvre d’art à part entière. Il en définit les contours, comme la substance, dans un essai publié en 1986 : L’Art du roman. Un ouvrage né d’une série d’entretiens réalisés avec le journaliste Christian Salmon. Il y explique : « Le monde des théories n’est pas le mien. Ces réflexions sont celles d’un praticien. L’œuvre de chaque romancier contient une vision implicite de l’histoire du roman, une idée de ce qu’est le roman. C’est cette idée du roman, inhérente à mes romans, que j’ai fait parler. »

Cet art à part entière, Kundera le mêle à d’autres arts. Son père, professeur émérite, lui enseigne le piano lorsqu’il est enfant. Pour mieux l’éveiller aux sons et au rythme. La musique fait partie intégrante des créations de l’écrivain. Il compose ses romans comme autant de partitions. L’Insoutenable légèreté de l’être est ainsi constitué de sept grands mouvements, à l’intérieur desquels apparaissent motifs et variations.

Le romancier s’avère également ouvert aux arts graphiques. Dessinant lui-même la couverture de ses ouvrages. Non pas à l’aide d’outils informatiques, mais à la main. Le geste est spontané, épuré ; il va droit à l’essentiel. Il est affirmé et délesté de toute fioriture : à l’image de son écriture.

Kundera, professeur à l’Académie du cinéma de Prague (le réalisateur Miloš Forman compte parmi ses élèves), s’inspire également fortement du septième art. À tel point qu’il donne naissance à un authentique roman cinématographique. Incluant à sa prose les procédés syntaxiques exposés sur grand écran. Tels la surimpression ou le plan-séquence. Qui prennent vie, chez le romancier, par les mots.

Le Roman du sens de l’ironie

Le roman s’avère également l’art ironique par excellence. C’est par la dérision que l’écrivain exprime son scepticisme. C’est par l’humour qu’il met le monde à distance, pour mieux approcher la vérité. L’ironie s’oppose au lyrisme propre aux grands idéaux, aux grands engagements : aux grandes illusions. Ce lyrisme qu’a épousé Kundera durant ses jeunes années, et dont il se moque dans La Vie est ailleurs. À travers le poète Jaromil, son alter ego juvénile tout entier voué à l’idéal révolutionnaire. Le rire kundérien constitue une arme redoutable : il anéantit l’esprit de sérieux propre à l’idéologie. Révélant la nature profonde de l’Histoire : une plaisanterie dérisoire. Et c’est parce que l’Histoire est une farce qu’elle ne plaisante pas. C’est parce que l’idéologie interdit l’humour qu’elle en devient totalitaire.

Si La Plaisanterie a été publié au moment du Printemps de Prague, il ne faut cependant pas y voir un livre politique. Mais un roman de l’art et de l’amour. Pas plus qu’il ne faut considérer Kundera comme un auteur engagé. Mais un écrivain viscéralement tourné vers le réel. Si le regard s’avère ironique, il n’est pas étranger au monde. On n’est pas ici dans le nihilisme, mais dans la maturité. Si le rire anéantit, il est dépourvu de méchanceté. Non pas un ricanement, mais l’expression d’une lucidité grinçante.

L’humour permet donc de s’affranchir du totalitarisme de l’idéologie. Mais pas seulement : il offre une issue, à défaut d’une réponse, à l’absurdité de la vie. Il y a le paradoxe constitutif de l’existence humaine. Celle-ci se révèle tout à la fois tragédie et bouffonnerie. Conjointement grave et futile. Simultanément lourde et dérisoire. La légèreté de l’être, au fond, est insoutenable. Puisque rien, en réalité, n’est grave : et c’est là tout le drame humain. Qu’importe !, nous dit Kundera. Il est possible de se libérer de tout, et jusqu’au non-sens, par le rire. Comme l’indique le titre de son dernier livre : il s’agit de fêter l’insignifiance du monde. Message limpide autant qu’émancipateur. Puisque rien n’a de sens, alors : rions.

Le Roman entre fiction et réalité

Le roman kundérien est à dimensions multiples. Comme autant d’histoires dans l’histoire. L’écrivain lui-même fait partie intégrante du récit. Il apparaît en tant que narrateur, qui analyse les personnages, leur psychologie, leurs actions, leurs relations au fil de l’intrigue. Il est à la fois celui qui écrit l’histoire et celui qui la commente. Simultanément auteur, conteur et observateur. Lecteur actif de son propre livre. Le romancier joue à brouiller les frontières entre fiction et réalité. Alternant narration romanesque et digression métaphysique. Créant un détachement : une mise à distance de l’intrigue et des différents protagonistes. Pour mieux en saisir l’essence.

À l’instar de Houellebecq dans La Carte et le territoire, il peut même se mettre en scène dans le roman, apparaissant alors dans la peau de celui qu’il est réellement : l’écrivain Milan Kundera. Dans L’Immortalité, il est lié d’amitié à un des personnages, le professeur Avenarius, avec qui il aime discuter. Dans La Lenteur, il séjourne, avec sa femme Vera, dans l’hôtel où se déroule l’intrigue. Et où se croisent de multiples personnages. Qui ont alors leur vie propre. À côté de celle de leur créateur.

De la même façon, il aime intégrer au récit des personnalités historiques ayant réellement existé. Les transformant en authentiques personnages de fiction. Ainsi : Goethe et Hemingway apparaissent dans L’Immortalité ; Staline, dans La Fête de l’insignifiance. Ici, Kundera s’amuse à mêler non pas seulement réel et imaginaire, mais aussi petite et grande histoire. Pour mieux s’affranchir, par le jeu, de mythes édifiants autant qu’illusoires.

Dans le roman kundérien fragmenté, différentes époques s’entremêlent. Et jusqu’à se rejoindre : dans La Lenteur, un chevalier vivant au siècle des Lumières rencontre, à la fin du récit, son alter ego évoluant au XXe siècle. L’écrivain ne cesse d’expérimenter. S’autorisant toutes les fantaisies temporelles. Cette distorsion du réel se rapproche de la fable. Celle que raconte Kundera est singulière : dépourvue de morale autant qu’ouverte.

Le Roman de la complexité du monde

S’il demeure ludique et accessible à tous, le roman kundérien se révèle simultanément dense et complexe. Car il ne constitue pas un simple produit de consommation vite digéré, aussitôt oublié. Cette complexité est intentionnelle autant que légitime. Elle épouse formellement, pour mieux l’exprimer, le monde tel qu’il est. Ainsi, l’auteur construit ses livres de telle sorte qu’ils ne puissent être résumés. Qu’ils demeurent imperméables aux raccourcis. La narration n’est pas linéaire mais fragmentée. Plusieurs histoires, plusieurs époques s’entremêlent. Développant les mêmes thèmes ou les mêmes motifs. Se répondant à distance, sous forme d’échos lointains.

Dans ce chaos narratif apparent, les liens éclosent de façon décalée. Les corrélations, singulières et surprenantes, surgissent indirectement. Ce collage déconcertant révèle, au fur et à mesure du récit, sa pleine cohérence. Au fil du temps et dans la durée apparaît l’unité. Le roman, in fine, est à l’image de la vie. « Nous traversons le présent les yeux bandés. Tout au plus pouvons-nous pressentir et deviner ce que nous sommes en train de vivre. Plus tard seulement, quand est dénoué le bandeau et que nous examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu et nous en comprenons le sens. », indique l’auteur dans Risibles amours.

La complexité du roman vise aussi à le protéger, à lui assurer sa survie. Ce qu’exprime Kundera dans L’Immortalité : « Quiconque est assez fou pour écrire encore des romans aujourd’hui doit, s’il veut assurer leur protection, les écrire de telle manière qu’on ne puisse pas les adapter, autrement dit qu’on ne puisse pas les raconter. » Ne pas pouvoir réduire un livre à un résumé, c’est rendre impossible son adaptation sur grand écran. C’est le soustraire à la tyrannie de l’image, omniprésente dans nos sociétés contemporaines. Car pour l’écrivain, il n’est pas de traduction visuelle possible. Le temps long et lent du roman s’avère incompatible avec celui, instantané, de l’image. Lorsqu’il se pare d’un visage, le mot se défigure. Il se vide de sa substance.

À l’instar de ses livres, le romancier n’est pas exempt de paradoxes. Il se nourrit du septième art pour composer ses ouvrages, mais refuse leur adaptation cinématographique. Ce rewriting qu’il exècre. À l’exception notable de L’Insoutenable légèreté de l’être, porté à l’écran par Philip Kaufman en 1988. Sans surprise, Kundera fustige le film du réalisateur américain. Lui reprochant sa linéarité, qui trahit le roman dans son essence-même. Et parce qu’immédiate, l’image est coupable de simplification. Elle ne peut qu’offrir une représentation partielle du monde.

Le Roman du temps retrouvé

Pour Kundera, « La vitesse est la forme d’extase dont la révolution technique a fait cadeau à l’homme. » Dans nos sociétés modernes, plus le temps passe, et plus il se réduit. Cependant que l’espace, progressivement, se limite à l’écran. Au cinéma, la durée moyenne d’un plan s’amenuise de façon spectaculaire. Passant de 12 sec en 1930 à seulement 2,5 sec en 2010. Le rythme effréné du clip musical, ou du film publicitaire, épouse désormais celui du long-métrage.

Avec internet, le monde tout entier change de dimension. Le réseau global permet rien de moins que l’annulation du temps et de l’espace. Créant une réalité planétaire unifiée. Immédiate et simultanée. Tout à la fois virtuelle et palpable : à portée de main, dans laquelle se niche le smartphone. Dans cette néo-réalité, l’image tend à remplacer le mot. Par le biais des emojis, qui redessinent les modalités du discours 🤯 Mais aussi sous la forme de vidéos dont la durée, inexorablement, rétrécit. Et à mesure que le temps d’attention diminue. Que les regards se tournent vers TikTok ou YouTube. L’IA de Google n’est pas en reste, et affiche clairement ses intentions. Elle annonce pouvoir, prochainement, résumer les longs articles. Puisqu’il est argent, le temps s’évapore.

À rebours du monde contemporain, Kundera fait l’éloge de la lenteur. Elle constitue même le titre d’un de ses ouvrages. Publié à l’époque où apparaît le World Wide Web, en 1995. Dans lequel il livre une réflexion sur le voyage. Déplorant les autoroutes désincarnées. Conçues exclusivement pour le déplacement. D’un point A vers un point B. L’écrivain leur préfère les petites routes sinueuses, les chemins inattendus, les sentiers préservés. Parce que propices au vagabondage. À la contemplation. Rendant effectif le voyage véritable : le voyage en soi. C’est dans cet esprit que s’élabore le roman kundérien. Car le lecteur n’est pas un consommateur, mais un voyageur. Explorant, au fil des pages, le champ de l’expérience humaine : un territoire complexe, ambigu, incertain. Non pas accélérer : il convient ici de ralentir.

Contrairement à la vitesse qui s’anéantit dans l’oubli, la lenteur correspond au temps retrouvé. Elle se lie à la mémoire. La Lenteur constitue une variation sur le roman français libertin, popularisé notamment par le marquis de Sade. Le livre s’avère tout à la fois nostalgique et joyeux. Il nous dit que le temps le plus précieux de l’existence humaine, c’est celui partagé au fil d’une nuit d’amour. Un temps lent et long, étirant ses effets sous différentes formes. Le temps de l’attente, à travers l’art de la séduction comme introduction à l’amour. Qui met à distance et repousse le début des ébats, pour mieux attiser le désir. Le temps de la contemplation, qui donne au présent sa pleine intensité, son plein relief. Par laquelle on peut s’ouvrir véritablement : au monde et à l’autre. Le temps du souvenir, comme préservation d’un instant simultanément fugace et intemporel. Palpitation perpétuée, que la mémoire rend éternelle.